思考 | 氫燃料汽車產業,硬邏輯的確定性賽道,能否誕生下一個特斯拉?

來源:民工看市 2021-02-02

最近,愛知君把整個氫燃料汽車產業鏈捋了一遍,還翻出了很久之前億華通路演的PPT回味了一下,記得那時候億華通的估值才二三十個億左右吧,也沒幾個機構看得懂、敢下手,大部分都抱憾錯過了。

其實氫能源這個產業要說明白,既容易又復雜。因為總體來看,氫燃料汽車產業鏈并不復雜,甚至比純電動汽車的產業鏈更加清晰,發展路徑更加明朗。但同時這個產業鏈還是處于發展的初期,隨便一個變量就足以釋放出蝴蝶效應,隨著時間的推移讓之前的判斷面目全非。但愛知君仍然想嘗試用簡要的文字把氫能源產業鏈的邏輯說清楚。

氫能源產業鏈的第一性原理

我覺得分析一個行業一定要學習馬斯克那樣,回到第一性原理,以底層思維想想這個事情到底可不可行,而不是像硅谷另一個著名的騙子公司Theranos,試圖用一滴血精確的測量人類身體的多項指標,最后慘淡收場,留下了一本書和一部同名紀錄片《壞血》。

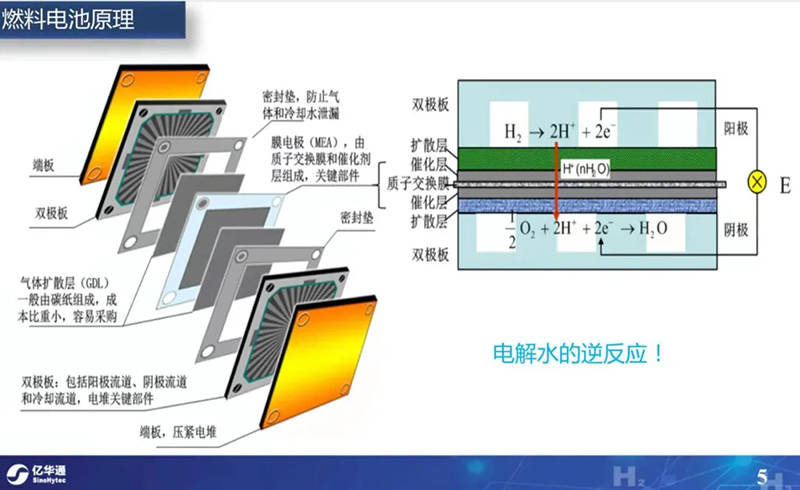

雖然目前政府對這個產業鏈的大力投入基本證明了可行性,但對個人來說,這種思考方式是對投資很有幫助的,搞清楚底層問題,才能更加堅定你的投資邏輯。首先看一下氫燃料電池的原理,燃料電池的概念最早1839年由英國的G.R.Grove提出,它不是跟天然氣汽車一樣靠燃燒帶動內燃機做功,而是依靠電解水的逆反應。工作過程是氫分子進入燃料電池的陽極,與覆蓋在陽極上的催化劑反應,釋放電子形成帶正電荷的氫原子,穿過電解液到達陰極,產生電流。陰極催化劑使氫原子與氧氣結合產生水。過程簡單而優雅,全程零炭排放。

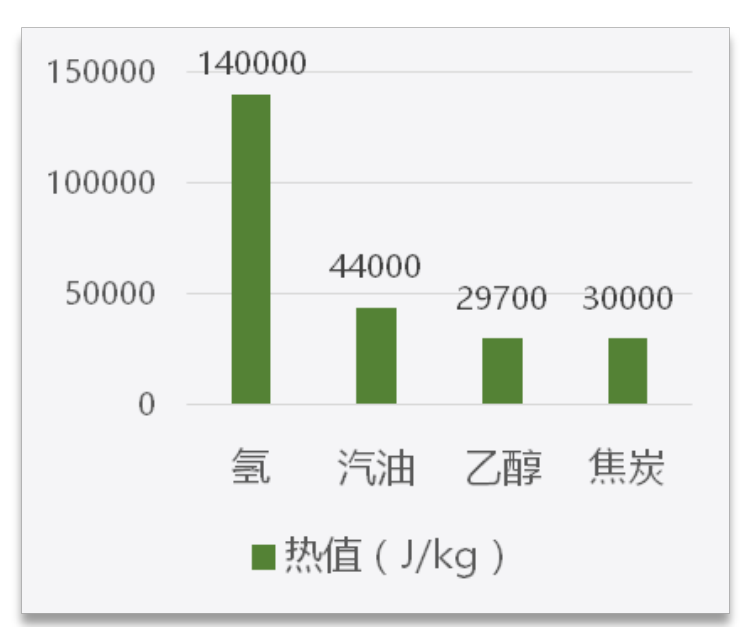

原理明確后,我們繼續追問為何要使用氫能源?不是有純電動汽車就夠了嗎?首先我們回到中學化學,氫是什么,相信大家都可以舉手搶答,氫是元素周期表的第一個元素。因此,它是宇宙中存在最多最穩定的元素,按質量計算,宇宙質量的75%,地殼1.5%都是氫元素構成。在燃料中,碳氫比越低能量密度越大,氫氣相對含有碳鏈的化學燃料,能量密度最大(約是汽油的3倍、乙醇的4倍、焦炭的5倍),熱效率最高。人類能源利用史上,每一次能源的脫碳都會推動人類社會進步和文明提高。同時氫能來源廣泛,各種方法都可以搞到氫氣,電解水法,化學提煉方法,比新能源車的鋰電池要簡單的多,要知道三元鋰電池中的金屬元素,鋰啊,鎳鈷錳啊,在地表上那都是比較稀缺的,至少跟氫比起來是難搞的多。所以上游的原料端是省了大事。

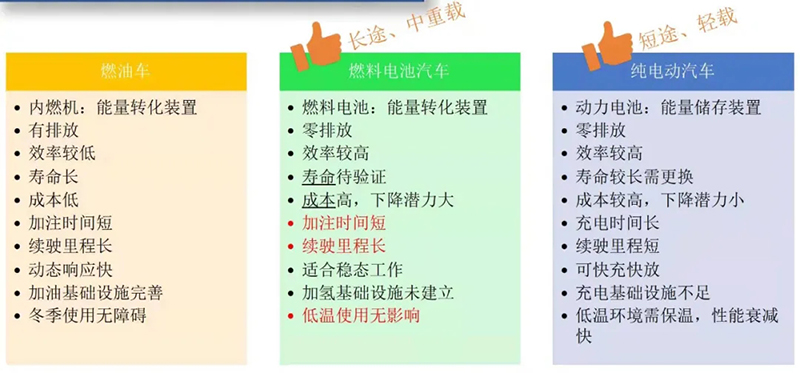

原理和原料來源弄清楚后,我們還是回到前面問題,為什么有了純電動汽車產業,還要搞氫燃料汽車產業呢?首先是互補,下圖說的比較清楚,氫燃料汽車加注時間短,續航時間長,低溫不受影響,用于中長途的大巴,重卡貨車有天然的優勢。因此起碼在開始階段,氫燃料電池汽車與純電動并不是競爭關系,而形成了很好的互補效應。最近由于固態電池的忽悠,氫能源狠狠地下殺了一波,逼著大家交出籌碼,而美股的Plug,巴拉德均創出了新高,實際上,固態電池就算能量400wh/kg,也只有氫電池的五到十分之一而已,仍然無法在重卡使用,目前固態電池能量密度還只有理論最大值的一半,5年后才能商業化,充電速度遠比加氫慢、電網沖擊等都解決不了。另外最近大家才認識到,就是氫氣作為儲能介質的優勢,只要有足夠的容器,氫氣可以承擔小時級別到月級別的儲能。能源上有三大應用,發電,儲能和交通,以前能源只能做到一個到兩個,而氫燃料電池可以橫跨三個市場,改變未來的能源結構。最后還有一點,還是回到環保上,就是純電動汽車電池的廢物處理,其實是很大的成本和麻煩,目前大家都睜一只眼閉一只眼,避而不談,但不久就會面臨這個頭疼的問題,鋰電池如果不處置好也許會造成比碳排放更大的環境污染,這點燃料電池的后續優勢又會體現出來。

燃料電池產業鏈特點

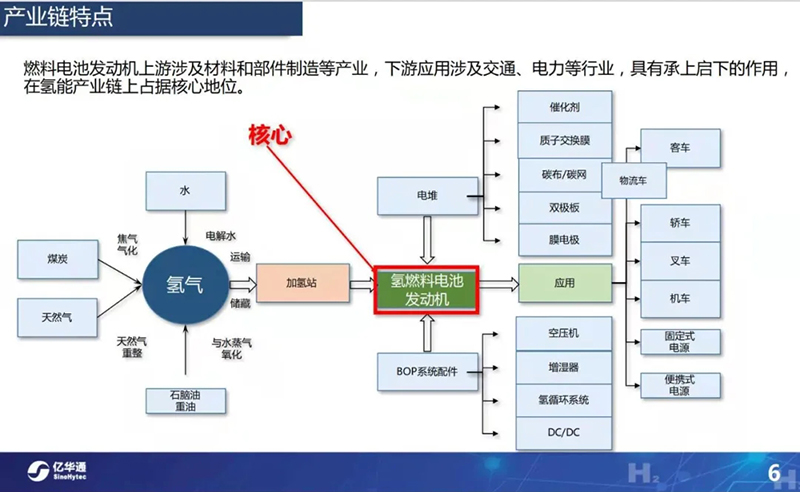

關于氫燃料電池產業鏈的第一性的相關問題搞明白后,我來接著來看這個產業特點,以及產業發展路徑。愛知君說過,看一個公司一定要有產業思維,你要搞清楚一個公司的情況一定要把這個公司放在整個產業鏈中考慮,它處于產業鏈的什么地位,和上下游的關系如何,哪一個環節技術含量和利潤率最高。第二個就是要有發展的眼光,要有歷史感和未來觀,目前這個產業處于什么發展階段,資金布局到什么程度,未來幾年能夠發展到什么程度。下面我們簡單說一下產業鏈。上面說過這個產業其實比純電動汽車產業鏈更容易看清楚,因為最上游的原料來源就是氫。只是產氫有各種各樣的方法。從下圖可以看出,制氫有電解水法,這種是最清潔的,還有焦氣氣化和天然氣重整法等。制氫的下一個產鏈是氫氣的運輸和儲存。這一鏈條上的核心公司是美錦能源、國富氫能,濱化股份等。

下面說說氫燃料產業鏈的核心,氫燃料電池,其中電堆是燃料電池的心臟。在這一塊的核心企業是Plug Power和Ballard,都是美國的上市公司,國內的三個龍頭公司是億華通,國鴻氫能和重塑科技,后兩個都是2015年成立的年輕公司,但發展很快,今年也有上市預期。此外以武漢理工大學為技術依托的雄韜股份,和中科院技術為依托的新源動力也是氫燃料電池發動機的核心玩家。然后在下游應用方面,目前主要是一些商用車,以大巴車和重卡為主,還有一些儲能設備也可以用到氫能源。目前這些下游的很多企業如福田,本身就是億華通的股東,雖然一開始有關聯交易之嫌,但在發展初期保證了其下游應用的訂單。

發展路徑的確定性

首先是政策的確定性。2019年愛知君認為是氫能源產業鏈大發展的元年,因為首次將氫能源寫入《政府工作報告》,預計2050年氫能占比10%,全國加氫站10000座以上,燃料電池車年產量520萬輛。第二是產業發展的確定性。一般新產業的發展首先由政府推動,然后進入規模化-降本-開拓市場的良性循環,持續的技術進步反哺各環節核心技術的成本,進一步提高競爭力。具體到氫燃料產業鏈:首先是客車和物流車進行補貼,初期十萬臺,引起燃料發動機成本下降,直到引起自發性需求,需求帶動量進一步上升,價量循環,最終燃料電池具備成本競爭力,發動機價格下降,從3元/w逐步下降到1元/w以下,最后切入乘用車市場。目前實際情況是,十城千輛的政策出臺后,明年裝車大概萬輛,后年3萬輛左右,與之前兩三千輛相比爆發式增長,成本下降很快,從兩年前10元/w已經下降到3-4元/w,燃料電池將在重卡領域實現全壽命平價。此外在加氫制氫環節,由于這一產業鏈對于石油石化等有合作共贏的空間,而不像純電動汽車與其脫媒。因此這是未來業務的一大增長點,受石化雙雄大力加持。

最后回答幾個大家質疑的問題,這幾個問題是大家常見的預期差或認知差。

第一個,很多人覺得燃料電池汽車目前應用有限,還在發展最初期。

其實不然,明年燃料電池車就有1-2萬臺,主要應用是重卡,一臺重卡相當于50-80臺家用轎車,所以1萬臺重卡,從排放角度相當于50-80萬臺乘用車,如果能到2萬臺,那就可能與目前的鋰電車的排放規模是同等量級的。所以從排放的角度看,兩年時間就能夠追上鋰電車現在的規模,所以行業發展的斜率非常之陡,比十年前鋰電車的發展速度要快很多,爆發之前的機會窗口有限。

第二,氫能源的安全性,是不是會爆炸?這也是個常見的問題,其實愛知君第一次坐氫燃料電池大巴的時候也這樣擔心過,是不是坐在一堆可燃氣體上,趕腳瑟瑟發抖。其實氫氣爆炸的可能性很小,因為氫氣密度小,逃逸性很好,只有氫氧混合到一定程度才會發生爆炸,在這之前其實氫氣早就逃走了,所以氫能源車理論上比燃油汽車還安全很多。

第三,為什么老美不搞氫能源,而是走的是鋰電車的路線呢?其實網上也可以看到馬斯克經常懟氫能源車。老美不是不搞氫能源,幾個最牛逼搞氫能源技術的公司如Plug,巴拉德,都是在美股上市的。愛知君認為美國之所以沒有鋪開是源于美國的這種體制。愛知君總結一句話:純電動車是軟件帶動硬件,美國有優勢。氫能源汽車是硬件帶動軟件,中國有優勢。為什么這么說,因為氫能源汽車產業鏈必須有加氫站,儲氫等配套設施,這個一開始是需要政府補貼和政策推動的,只有基礎設施完善后,氫能源汽車產業鏈才能大力發展,這一點在中日韓這類亞洲國家是比較有優勢。而美國的這種體制下政府不可能投資補貼,華爾街和硅谷的融資模式不會對這種傳統的基礎設施投入感興趣,所以氫能源產業鏈一定是中國為主力來推動的,美國初期提供技術輸出,到一定成本經濟性以后才會大規模投入氫能源的基礎設施發展。

總的來看,雖然當時愛知君錯過了最初幾十個億估值時投資億華通的機會,但這篇文章愛知君仍認為是發表在氫能源發展的元年。目前布局是很有遠見,同時也是很有魄力的。投資往往是孤獨的,備受質疑的,經常互道一聲傻叉而擦肩而過的,最后收獲的不僅僅是一個結果,也是當初那個決策的過程。這個時代科技變遷迅速,選擇比努力往往更加重要,希望能在這個行業淘到下一個特斯拉,下一個寧德時代。